Breaking News

Latest Post

STANDARD COST, VARIANCE & EFFISIENSI

Standard Cost dan Variance masih akan berlanjut, akan tetapi akan dilanjutkan di Standard Cost & Variance – Part 2.

Fluktuasi Nilai Tukar Uang | 2 Sudut Pandang Berbeda

Sebuah perusahaan multi nasional sebut saja “AFT Inc” melaksanakan perluasan perjuangan hingga ke Malaysia, yaitu dengan mendirikan anak perusahaan kecil di sana. Saat ini 1 Ringgit Malaysia (RM) = Rp 2,906,- Sedangkan ketika anak perusahaan di Malaysia di dirikan (Tahun 2006) 1 Ringgit Malaysia sama dengan Rp 2,500,- ketika AFT Inc mengeluarkan Rp 1,500,000,000 untuk investasi awal (yang kalau di konversikan sama dengan RM 600,000). Sepertiga-nya (Rp 500,000,000) dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan disana, sepertiga yang lainnya lagi dipergunakan untuk membeli persediaan barang, sedangkan sepertiga yang terakhir dipergunakan untuk pembelian saham dan surat berharag lainnya di pasar modal malaysia sana. Belakangan ini, mata uang RM semakin menguat, dan rupiah terus-menerus terdepresiasi. Hari ini 1 RM = Rp 2906. Sehingga nilai asset termasuk tanah dan bangunan yang ketika di beli hanya Rp 500,000,000 (atau setara RM 200,000 ketika itu) kini nilainya menjadi: RM 200,000 x 2906 = Rp 581,186,000. Cukup significant perubahannya bukan?, demikian juga 2/3 lainnya.

Sebuah perusahaan multi nasional sebut saja “AFT Inc” melaksanakan perluasan perjuangan hingga ke Malaysia, yaitu dengan mendirikan anak perusahaan kecil di sana. Saat ini 1 Ringgit Malaysia (RM) = Rp 2,906,- Sedangkan ketika anak perusahaan di Malaysia di dirikan (Tahun 2006) 1 Ringgit Malaysia sama dengan Rp 2,500,- ketika AFT Inc mengeluarkan Rp 1,500,000,000 untuk investasi awal (yang kalau di konversikan sama dengan RM 600,000). Sepertiga-nya (Rp 500,000,000) dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan disana, sepertiga yang lainnya lagi dipergunakan untuk membeli persediaan barang, sedangkan sepertiga yang terakhir dipergunakan untuk pembelian saham dan surat berharag lainnya di pasar modal malaysia sana. Belakangan ini, mata uang RM semakin menguat, dan rupiah terus-menerus terdepresiasi. Hari ini 1 RM = Rp 2906. Sehingga nilai asset termasuk tanah dan bangunan yang ketika di beli hanya Rp 500,000,000 (atau setara RM 200,000 ketika itu) kini nilainya menjadi: RM 200,000 x 2906 = Rp 581,186,000. Cukup significant perubahannya bukan?, demikian juga 2/3 lainnya.Bagaimana AFT Inc’s Top Finance Officer menyikapi fenomena ini? Berikut yaitu dialog (lebih sempurna disebut sebagai perdebatan) antara Finance Director dengan Controller AFT Inc:

Controller: Tidak ada yang berubah. Cost kita tetap Rp 500,000,000 untuk masing-masing item investasi, dengan kata lain total cost kita tetap Rp 1,5 millyard. Itulah yang sudah kita keluarkan. Accounting memakai “historical cost”. Kaprikornus tidak ada yang perlu kita lakukan atas perubahan nilai tukar tersebut.

Finance Director: Ya, tetapi rate yang dipergunakan dahulu (1 RM= Rp 2500) sudah tidak ada artinya lagi. Apakah kita akan dapat menutup mata atas perubahan nilai yang terjadi ketika ini? Cost kita tetap Rp 1.5 millyard, anda benar. Tetapi bagaimanapun juga kini 1 RM = Rp 2,906,- jadi nilai yang akan kita laporkan seharusnya berubah juga.

Controller: Perubahan atas “nilai tukar mata uang (foreign exchange rate)” hanya akan mensugesti kita, HANYA apabila kita menarik dana kita dari Malaysia. Dan kita tidak ada rencana untuk menariknya untuk beberapa tahun ke depan ini bukan?. Nilai tukar mungkin akan mengalami perubahan puluhan bahkan ratusan kali sebelum dana kita tarik dari Malaysia. Kita harus tetap berpegang pada historical cost Rp 1.5 millyard tersebut. Itulah kenyataan cost kita. Sederhana bukan?

Finance Director: Maksud anda, untuk 20 tahun ke depan kita akan mentranslasi laporan keuangan kita untuk pihak eksternal memakai nilai tukar yang sudah tidak berlaku lag selama bertahun-tahun? Itu tidak masuk logika !!! Saya benar-benar mengalami dilema memakai nilai tukar mata uang kuno menyerupai itu untuk tujuan investasi dan persediaan (catatan: ingat awalnya investasi 1.5 millyard dibagi tiga, 2/3-nya dipergunakan untuk investasi dan persediaan). Dan anda tahu ketika barang persediaan disana terjual itu akan pribadi di konversikan ke dalam uang tunai yang nialinya jelas-jelas sudah tidak ada hubungannya dengan nilai tukar aslinya waktu investasi dilakukan, melainkan nilai tukar yang sekarang.

Controller: Wah, pak diretur, maaf. Kalau begitu anda salah memahami imbas fluktuasi nilai tukar mata uang. Ayolah pak, perubahan itu tidak akan berpengaruh, 1 RM tetap 1 RM bukan?. Baru akan kuat secara real apabila terjadi pertukaran yang real. Apabila telah terjadi realisasi pertukaran yang sungguh-sungguh (misal: barang persediaan dijual ke Indonesia, atau ada asset/dana yang dipindahkan dari Malaysia ke Indonesia) disana kita akan akui adanya perubahan nilai, dan apabila ada selisih akan kita akui sebagai selisih laba atau kerugian kurs.

Finance Director: Saya masih berpikir, bahwa tidak ada gunanya kita menciptakan laporan keuangan yang nyata-nyata memakai alat ukur nilai tukar yang sudah tidak berlaku lagi. Saya tidak peduli kapan realisasi pertukaran akan terjadi.

Controller: Anda harus berpegang pada historical cost, percayalah. Nilai tukar hari ini sama sekali tidak penting KECUALI kita benar-benar menukarkan RM dengan Rupiah!

Prinsip-Prinsip GCG

STANDARD COST, VARIANCE - Part 2

Masih memakai pola product dasi yang kita pakai di Standard Cost, Variance & Effisiensi Part 1. Untuk mengingat kembali dan biar tidak bolak balik mencarinya, tabel standard cost-nya saya tampilkan lagi dibawah ini:

Laba Rugi Komersial Dan Fiskal

Artikel ini saya dedikasikan bagi mereka yang “belum sepenuhnya” memahami dan belum sanggup menciptakan laporan keuntungan rugi fiskal. Mudah-mudahan artikel ini sanggup memperlihatkan pemahaman yang lebih baik dan detail. Seperti biasa saya akan memperlihatkan langkah-langkah pembuatannya. Termasuk TRICK “Bagaimana menyatukan Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal ke dalam satu lembar laporan saja”.

Untuk rekan-rekan yang SPT Tahunannya sudah lolos saya ucapkan “Congratulation!”. Sedangkan yang masih berjuang memasukkannya saya ucapkan “Good luck!”. Dan bagi yang masih galau menciptakan SPT PPh Badan, mungkin ada baiknya membaca artikel ini :-). Meskipun yang dibahas bukan cara mengisi SPT PPh Badan, tetapi... adalah mustahil bagi anda untuk menciptakan SPT PPh Badan kalau anda belum memahami apa itu Laporan Laba Rugi Fiskal, sebab data source SPT PPh Badan ialah Laporan Laba Rugi Fiskal.

Kiranya saya tidak perlu lagi memperlihatkan klarifikasi mengenai apa itu Laporan Laba Rugi. Jika kebetulan ada yang belum tahu, saya encourage anda untuk membaca kembali buku “Pengantar Akuntansi Keuangan” atau “Dasar-dasar Akuntansi Keuangan”.

Mengapa Ada Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal?

Karena adanya perbedaan ratifikasi atas pendapatan maupun biaya berdasarkan perusahaan (selaku wajib pajak) dengan pihak Ditjen Pajak (selaku fiskus yang mewakili negara). Sederhananya: ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjend Pajak.

Mengapa berbeda dan apa saja perbedaaanya?

Bagi perusahaan: semua pemasukan ialah pendapatan yang akan menambah keuntungan kena pajak , dan semua pengeluaran ialah beban yang akan mengurangi keuntungan kena pajak. Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan ialah faktor penambah keuntungan kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah keuntungan kena pajak sebab pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran ialah faktor pengurang keuntungan kena pajak sebab ada beberapa jenis pengeluaran yang bergotong-royong bukan merupakan belahan dari kegiatan perusahaan. Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP.

Perbedaan lainnya ialah perebedaan yang diakibatkan sebab bedanya SAAT PENGAKUAN (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akhir perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak memakai metode penyusutan GARIS LURUS (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin memakai metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya menjadikan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi donasi atas perbedaan tersebut. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan BEDA WAKTU.

Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian supaya JUMLAH PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG antara yang dihitung oleh perusahaan dengan berdasarkan Ditjend Pajak sanggup sama. Penyesuaian tersebutlah yang dikenal dengan istilah KOREKSI FISKAL.

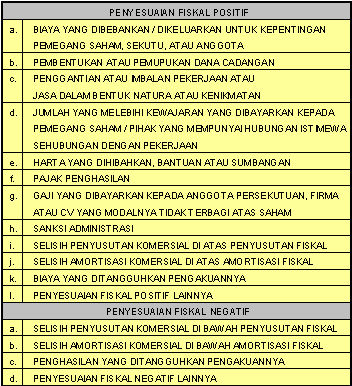

Ada 2 (dua) macam pembiasaan fiskal, yaitu:

Penyesuaian Fiskal Positif: ialah pembiasaan yang akan menjadikan meningkatnya keuntungan kena pajak yang pada karenanya akan menciptakan PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat.

Penyesuaian Fiskal Negatif: ialah pembiasaan yang akan menjadikan menurunnya keuntungan kena pajak.

Berikut ini ialah tabel rincian jenis-jenis pembiasaan tersebut:

Bagaimana Cara Membuat Laporan Laba Rugi Fiskal?

Saya akan coba construct satu kasus:

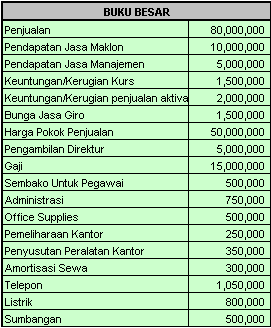

Buku Besar PT. Royal Bali Cemerlang nampak menyerupai dibawah:

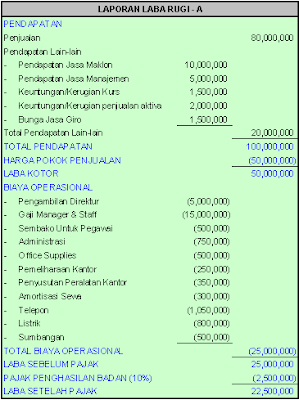

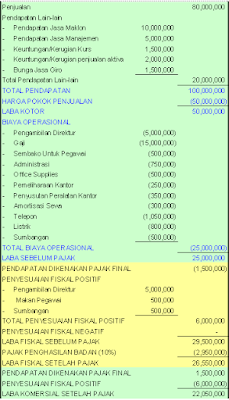

Jika kita susun menjadi Laporan Laba Rugi, kita akan menghasilkan laporan menyerupai dibawah ini:

Apakah Laporan Laba Rugi diatas benar?

Laporan Komersial iya benar, hanya saja “Pajak Penghasilan” nya belum benar.Bukankah seharusnya ada penyesuaian-penyesuaian?.

Okay, kita bandingkan dengan table rincian pembiasaan fiskal kasatmata dan negative di atas. Menurut table, ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu:

“Pengambilan Oleh Direktur” ini ialah bukan beban perusahaan. Direktur hanya boleh mendapatkan Gaji dan Dividen saja. Maka kita masukkan ke dalam koreksi fiskal kasatmata (faktor penambah keuntungan kena pajak).

“Makan Untuk Pegawai” ini ialah bentuk kenikmatan (natura) yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, ini tidak diakui sebagai beban perusahaan. Catatan : saya pribadi kurang baiklah dengan anggapan ini, sebab proteksi incentive berupa makan, minum atau bentuk kenikmatan lainnya kepada pegawai ialah salah satu perjuangan perusahaan untuk merangsang semangat kerja pegawai, sangat sanggup dihubungkan dengan potensi peningkatan revenue perusahaan. Seharunya tidak alasan untuk menggap ini tidak ada hubungannya dengan acara perusahaan, jelas-jelas ini beban (biaya) yang sanggup di set off dengan revenue. Saya pernah argue dengan pihak kantor pajak wacana hal ini. Lebih detailnya saya akan bahas di artikel lain.

“Sumbangan” ini bukan beban perusahaan, tidak sanggup dihubungkan dengan revenue. Sehingga kita masukkan ini ke dalam kelompok koreksi fiskal positif.

Saya tidak menemukan koreksi fiskal negative dalam pola masalah ini.sehingga nanti koreksi fiskal negatifnya akan 0 (nol).

Setelah unsur koreksi fiskal kita masukkan, maka Laporan Laba Rugi akan menjadi menyerupai dibawah ini:

Apakah kali ini sudah benar?

Laporan Fiskal Iya benar. Bagaimana dengan laporan komersialnya?, apakah keuntungan sehabis pajak di atas sanggup kita masukkan ke dalam neraca (Laba Tahun Berjalan)?.

Coba pikirkan baik-baik……………………………………………………………………

………………………………….. yakin?.

NO…. big no!

Bukankah di neraca nanti keuntungan ini akan di off set dengan mutasi rekening-rekening di kelompok asset (aktiva)?. Sudah ada clue?.....belum?

Okay, diakui atau tidak diakui semua koreksi fiskal tersebut (bunga jasa giro, pengambilan direktur, makan untuk pegawai, sumbangan) ialah kuat pribadi terhadap posisi (saldo) kas. Jika semua itu tidak diakui, sementara di sisi lainnya, keuntungan kita paksakan masuk ke neraca, maka sudah niscaya NERACA TIDAK AKAN BALANCE!.

Lalu, bagaimana?

Kita harus kembalikan semua koreksi tersebut.

Dikembalikan?, berarti labanya menjadi salah lagi?.

Maksud saya, semua unsure tadi tetap kita koreksi, sehabis kita peroleh “laba fiskal sehabis pajak”, gres kita kembalikan semua koreksi fiskal tersbut.

Caranya?

Perhatikan Laporan Laba Rugi dibawah ini:

Bahkan kita berhasil memperoleh Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal dalam satu lembar laporan saja, anda tidak perlu lagi menciptakan laporan keuntungan rugi dalam 2 (versi) :-)

Sekarang Laba sehabis pajaknya sudah sanggup di masukkan ke dalam neraca. Dan niscaya balance. Guaranteed! :-)

Selamat mencoba!

Break Even Point (BEP) Analysis - Bagian 3

Sebelum masuk ke pola kasus dan analysis-nya kita harus berbicara mengenai CONTRIBUTION MARGIN terlebih dahulu. Apa itu Contribution Margin? Here we go…..

Contribution Margin (CM)

Secara sederhana “Contribution Margin” ialah jumlah Rupiah (or any currencies) yang tersisa sehabis “Variable Cost” terbayar. Contribution Margin ini nantinya akan dipergunakan untuk menutup “Fixed Cost”. Jika Contribution Margin sama dengan besarnya Fixed Cost, maka kondisi Break Even sudah tercapai, dan untuk setiap selisih lebihnya ialah “Profit”.

Rekan-rekan di Akuntansi Keuangan yang biasa bergelut dengan Profit & Lost Statement, mungkin lebih mengenal ini sebagai Laba Kotor (Gross Profit), yang di sanggup dengan cara mengurangkan “Revenue” dengan “Cost of Good Sold”, yang kalau dikurangkan lagi dengan Operating Expenses maka akan memperoleh Earning Before Interest & Tax (EBIT). Okay that is enough, supaya tidak ngelantur ke akuntansi keuangan, kita kembali ke topic utama…..

Dari definisi diatas, maka equation (persamaan?) untuk Contribution Margin adalah:

Contribution Margin (CM) = Sales – Variable Cost

Jika “Revenue” sepenuhnya berasal dari “Sales” (R=S) maka persamaan Contribution Margin di atas akan menjadi:

CM = Revenue –Variable Cost

Masih ingat bagaimana equation untuk Break Even Point?

Revenue – Variable Cost – Fixed Cost = 0

Jika Contribution Margin kita masukkan, maka kita akan memperoleh equation Break Even Point menyerupai ini:

Contribution Margin – Fixed Cost = 0

Untuk bisa menganalisa volume (Quantity) maka kita perlu mengetahui UNIT CONTRIBUTION MARGIN.

Contribution Margin = [Unit Price x Quantity] – Variable Cost

Unit Contribution Margin = Unit Price – Unit Variable Cost

Penerapan Break Even Point Untuk Product Mixed

Masih ingat dengan kasusnya Pak Lie (PT. Royal Bali Apparel) di BEP Analysis – Bagian 2?.

Berproduksi (kemudian berjualan) satu jenis product saja? Seems to be not a good idea (a-b-g biasa bilang “Cape deeehh” :-)). Tindakan menyerupai itu sama saja dengan mempersempit jalan, menutup peluang, atau yang sejenisnya. Sangat tidak dianjurkan oleh andal manapun. Di masa high spinning tight competition market menyerupai ketika ini. Se-revolution apapun marketing strategy yang diterapkan, kalau yang ditawarkan hanya satu macam product dan satu type saja saja, rasanya akhirnya tetap tidak sebagus kalau product range yang ditawarkan lebih beraneka ragam.

Khususnya untuk perusahaan yang gres mencoba (read: merintis) perjuangan manufactur maupun dagang, devoting all energy and effort untuk satu macam (1 type) product saja bukanlah tindakan yang smart (jika tidak mau disebut bodoh). Perlu “Product Diversification”. Perlu men-develop banyak product untuk mengetahui product unggulan yang paling cocok untuk dikembangkan.

Board member PT. Royal Bali Apparel sangat menyadari hal tersebut, untuk itu dibulan-bulan berikutnya PT. Royal Bali Apparel berencana untuk memproduksi 2 macam product lagi disamping blouse yang memang sudah di produksi. Adapaun 2 macam product lain yang akan dikembangkan ialah “Skirt” & “Trouser”, sehingga semuanya menjadi 3 products, yaitu:

[-]. Blouse (baju atasan wanita menggunakan lengan & krah?)

[-]. Skirt (rok bawahan?)

[-]. Trouser (celana panjang?)

Untuk maksud tersebut PT. Royal Bali Apparel telah menambah mesin dan peralatan produksi termasuk merekrut staff yang lebih banyak lagi, sehingga budget yang dialokasikan menjadi sebagai berikut:

Adapun unit price yang akan dipasang pada masing-masing product tersebut ialah sebagai berikut:

Dari production plan diperoleh data sebagai berikut:

Selanjutnya data ini kita perhitungkan sebagai “Variable Cost”, sedangkan total cost untuk tiap jenis productnya ialah “Unit Variable Cost”.

Dari data di atas, persoalannya adalah:

Masih ingat langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menganalisa single product?, untuk MIXED PRODUCT berlaku langkah yang sama, hanya saja perlu mendeterminasi Unit Contribution Margin (untuk penyederhanaan analisa) dan melaksanakan pembebanan masing-masing Unit Contribution Margin ke dalam product masing-masing. Detail langkah-langkahnya ialah sebagai berikut:

Step-1: Determinasi Fixed Cost

Dari data di atas kita bisa hitung tentukan besarnya “Fixed Cost”. Dengan mengalokasikan semua harga perolehan aktiva menjadi beban penyusutan per bulan, serta membebankan monthly expense-nya. Maka kita akan memperoleh Fixed Cost menyerupai dibawah ini:

Kita peroleh besarnya “Fixed Cost” yang dibebankan sebulan ialah Rp 94,020,833,-

Step-2: Determinasi Variable Cost & Unit Variable Cost

Dari table di atas kita peroleh besarnya "Variable Cost" Rp 168,250,- dengan masing-masing “Unit Variable Cost” sebagai berikut:

Blouse = Rp 45,750,-

Skirt = Rp 47,500 ,-

Trouser = Rp 75,000,-

Step-3: Determinasi Contribution Margin & Unit Contribution Margin

Masih ingat equation untuk Contribution Margin?

Contribution Margin (CM) = Sales – Variable Cost

“Total Unit Sales” untuk seluruh product sudah kita ketahui (lihat tabel unit price) sebesar Rp 325,000,- dan “Total Unit Variable Cost” sudah kita peroleh di step-2 di atas sebesar Rp 168,250,- maka “Contribution Margin” sanggup kita hitung dengan menggunakan equation (persamaan) di atas:

Contribution Margin (CM) = Sales – Variable Cost

Contribution Margin (CM) = Rp 325,000 – Rp 168,250

Contribution Margin (CM) = Rp 156,000

Sedangkan Unit Contribution Margin sanggup kita hitung dengan mem-pro-rate-kan Contribution Margin diatas dengan perbandingan unit price yang di set di awal:

Perbandingan Unit Price:

[Blouse] ; [Skirt] ; [Trouser] = [Sales Mixed]

[80,000] ; [95,000] ; [150,000] = [325,000]

Selanjutnya kita hitung rate-nya:

Blouse = [80,000/325,000] x 100% = 25%

Skirt = [95,000/325,000] x 100% = 29%

Trouser = [150,000/325,000] x 100% = 46%

---------------------------------------------- (+)

Total = 100%

Dari rate di atas, maka Contribution Margin sanggup kita pro-rate-kan ke masing-masing jenis product menjadi “Unit Contribution Margin” sebagai berikut:

Unit CM Blouse = 25% x Rp 156,000 = Rp 34,250,-

Unit CM Skirt = 29% x Rp 156,000 = Rp 47,500,-

Unit CM Trouser = 46% x Rp 156,000 = Rp 75,000,-

---------------------------------------------------- (+)

Total Unit CM = Rp 156,000,-

Step-4: Pembebanaan Unit Contribution Margin (Weighting Unit Contribution Margin).

Beban Unit Contribution Margin sanggup dihitung dengan cara mengalikan masing-masing unit contribution margin dengan rate ia pada langkah ke-3 di atas:

Blouse = Rp 34,250 x 25% = Rp 8,431,-

Skirt = Rp 47,500 x 29% = Rp 13,885,-

Trouser = Rp 75,000 x 46% = Rp 34,615,-

------------------------------------------------------ (+)

Beban Unit Contribution Margin = Rp 56,931,-

Step-5: Menentukan Volume Produksi & Sales

Ini ialah langkah terakhir untuk menjawab masalah “Berapa banyaknya product yang harus dijual dalam satu bulan biar perusahaan mencapai Break Even Point” dan "berapa banyaknya untuk masing-masing jenis product?”

Sampai sejauh ini, kita gres berbicara mengenai “Unit Sales/Unit Price” dan “Unit Variable Cost” saja. Kita sudah tahu bahwa untuk mencapai break even point perusahaan harus bisa mengahailkan (to generate revenue) untuk menutup Variable Cost dan Fixed Cost. Lalu kapan “Fixed Cost” dicover?.

Dilangkah inilah Fixed Cost ambil bagian. Volume produksi & sales dihitung dengan cara: membagi “Fixed Cost” dengan “Beban Unit Contribution Margin”

Dari step-1 kita sudah peroleh besarnya fixed cost Rp 94,020,833,- dan Beban Unit Contribution Margin Rp 56,931,- maka besarnya quantity yang harus diproduksi sanggup kita hitung:

Quantity = Fixed Cost / Weighted Unit CM

Quantity = 1651 pcs

Sedangkan volume product yang harus diproduksi dan terjual untuk masing-masing productnya kita hitung dengan: mengalikan “Quantity” di atas dengan “rate” masing-masing product (rate pada step-3 di atas):

Blouse = 1651 x 25% = 407 pcs

Skirt = 1651 x 29% = 483 pcs

Trouser = 1651 x 46% = 762 pcs

---------------------------------- (+)

Total = 1651 pcs

Mungkin anda ingin bertanya: “Apa iya? dari mana bisa tahu perusahaan akan mencapai break even kalau perusahaan sudah menjual product 1651 pcs dengan proporsi menyerupai di atas?”

Okay, mari kita TEST:

Sebelum kita test, kita alokasikan dahulu “Fixed Cost” ke masing-masing product dengan rate yang sebelum-sebelumnya:

Blouse = 25% x Rp 94,020,833 = Rp 23,143,590

Skirt = 29% x Rp 94,020,833 = Rp 27,483,013

Trouser = 46% x Rp 94,020,833 = Rp 43,394,231

--------------------------------------------------- (+)

Total Fixed Cost = Rp 94,020,833,-

Persamaan Break Even Point:

Revenue (Sales) – Variable Cost – Fixed Cost = 0

[1]. Blouse :

Sales = Rp 80,000 x 407 pcs = Rp 32,521,731,-

Variable Cost = Rp 45,750 x 407 pcs = Rp 18,598,365,-

---------------------------------------------------------- (-)

Contribution Margin Blouse = Rp 13,923,366

Fixed Cost Allocated = Rp 23,143,590

---------------------------------------------------------- (-)

Profit/Lost = Rp (9,220,224)

=========================================

Kenapa minus (loss)?, bukannya seharusnya 0 (nol) atau impas?

[2]. Skirt :

Sales = Rp 95,000 x 483 pcs = Rp 45,860,723

Variable Cost = Rp 47,500 x 483 pcs = Rp 22,930,361

---------------------------------------------------------- (-)

Contribution Margin Skirt = Rp 22,930,361

Fixed Cost Allocated = Rp 27,483,013

---------------------------------------------------------- (-)

Profit/Lost = Rp (4,552,651)

Nah, ini juga minus (loss)?

[3]. Trouser:

Sales = Rp 150,000 x 762 pcs = Rp 114,334,212

Variable Cost = Rp 75,000 x 762 pcs = Rp 57,167,106

---------------------------------------------------------- (-)

Contribution Margin Trouser = Rp 57,167,106

Fixed Cost Allocated = Rp 43,394,231

---------------------------------------------------------- (-)

Profit/Lost = Rp 13,772,875

=========================================

Karena kita berbicara “PRODUCT MIXED” atau "SALES MIXED" dalam rangka mencapai “TITIK IMPAS (Break Even Point)” maka yang kita lihat ialah Profit & Lost untuk keseluruhan product. Sekarang coba kita jumlahkan “Profit & Lost” dari masing-masing product:

Total Profit & Lost : Blouse + Skirt + Trouser

Total Profit & Lost : [-9,220,224]+[- 4,552,651] + [13,772,875]

------------------------------------------------------------------------

Total Profit & Lost : 0 (nihil)

============================================ ======

Terbukti ! : Profit & Lost –nya nihil, artinya kondisi break even point tercapai!

Jika semua step tadi di-summerized ke dalam satu worksheet sederhana, akan menjadi menyerupai dibawah ini:

Selanjutnya…. Bagaimana caranya membidik sasaran profit tertentu?

Prinsip Dasar Tatakelola Perusahaan Sesuai GCG

MEMINTA FREE SPREADSHEET ACCOUNTING

Selama ini aku belum pernah jelaskan, sekarang aku jelaskan (jaga-jaga kalau ada yang belum tahu), terutama untuk rekan-rekan yang request free spreasheet, mungkin akan sangat sering mendapatkan email update komentar. Tentunya itu membuat tidak nyaman.

Kenapa itu mampu terjadi?

Karena waktu tulis komentar atau request, di form request ada feature “E-mail Follow Up” ibarat terlihat di gambar dibawah ini:

Jika kotak kecil yang aku beri bundar warna merah di atas di isi tanda rumput ibarat di atas, artinya anda meminta supaya setiap ada komentar di halaman tersebut supaya diberitahukan ke email anda.

Sebenarnya feature ini konkret sifatnya, samasekali tidak ada maksud untuk mengganggu kenyamanan anda (pemberi komentar), malahan sangat membantu apa bila anda sedang menunggu response atas komentar yang anda tulis. Sehingga anda tidak perlu bolak-balik memeriksa untuk tahu apakah komentar (pertanyaan/request) nya sudah dijawab atau belum.

Jika tidak ingin dikirimi follow-up ke email, maka kotak kecil tersebut jangan diberi tanda rumput.

Bagiamana bila sudah terlanjur pernah kasi tanda rumput dan sekarang terus menerus mendapat e-mail komentar? Dan anda ingin menghentikannya?.

Caranya mudah: anda tulis komentar lagi di halaman yang sama, masukkan lagi e-mail yang anda pakai dahulu, lalu hilangkan tanda rumputnya (pastikan kotak tersebut tanpa tanda rumput). Jika sudah tamat click tombol “submit comments”. Selesai. Mudah-mudahan feature tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik agar.

Bagi rekan-rekan yang belum kebagian FREE SPREADSHEET ACCOUNTING & PAJAK, silahkan tulis komentar dan jangan lupa cantumkan e-mail address-nya, aku masih layani. Oh iya, masih banyak free spreadsheet accounting dan pajak lain yang akan aku bagikan, bila mampu yang lebih bagus. Sering-sering check ke sini.

Perlakuan Pph Pasal 25 Dan 29

You may wanna say…..”no more talks, just show me the h*ll! Please :P”.

Okay-okay… saya ngerti.. kita pribadi saja….

PPh Pasal 25 (The Basic)

PPh Pasal 25 yaitu UANG MUKA PPh BADAN, yang besarnya dihitung dengan cara membagi PPh Badan Tahun kemudian dengan jumlah bulan tahun takwim (12).

Misal:

PPh Badan Terhutang Tahun 2006 anda yaitu Rp 3,000,000, maka PPh Pasal 25 yang harus anda setorkan setiap bulannya di tahun 2007 adalah:

Rp 3,000,000/12 = Rp 250,000,-

Bapak-bapak kita di Kantor Pajak termasuk bapak-bapak konsultan pajak dan para pegiat pajak lainnya menyebut istilah ini dengan LUNSUM (saya cari-cari di wikipedia tidak saya temukan kata lunsum, lansum, lansam apalagi, entah bagaimana tulisannya yang benar, tapi saya rasa yang benar tulisannya “Lun-Sum” mohon dikoreksi jikalau salah).

PPh Pasal 25 dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Misal:

PPh Pasal 25 bulan January dibayarkan paling lambat tanggal 10 February.

Jurnal PPh Pasal 25

Ada yang belum tahu bagaimana caranya menjurnal PPh Pasal 25? Well in case kalau ada yang belum tahu, basically menyerupai dibawah ini:

[Debit]. Uang Muka PPh = Rp 250,000

[Credit]. Petty Cash = Rp 250,000

Mudah bukan?.

Kapan PPh Pasal 25 di jurnal? Tentunya ketika dibayarkan. Misal: PPh Pasal 25 bulan January dibayar tanggal 09 February (kebiasaan orang accounting “menagih hak/piutang secepat2nya, tetapi membayarkan kewajiban/hutang selambat-lambatnya” untuk mewakili prinsip kehati-hatian :-P) maka dicatat pada tanggal 09 February juga.

Tahu dari mana soal lun-sum dan Jurnal di atas? Itu Undang-undang Pajak nomor berapa tahun berapa? Trus jurnal-nya itu dinyatakan dalam PSAK nomor berapa?

Mengenai undang-undang atau Surat Edaran DJP atau Keputusan Menteri Keuangan, silahkan baca di situs resminya Ditjend Pajak saja (saya tidak mau bersaing dengan situsnya Ditjend Pajak atau blognya bapak-bapak dari DJP) :P. Apalagi meng-copy paste Undang-undangnya ke blog saya, wah…. tidak terimakasih. Lagipula saya lebih tertarik membicarakan tehnik dan practical-nya, serta logika-logika-nya daripada membahas isi undang-undang.

Mengenai PSAK, saya juga tidak hafal, kalau anda perlu silahkan beli buku PSAK (harganya tidak mahal, saya beli hanya Rp 175,000), biarlah itu menjadi belahan dari blognya bapak-bapak dosen saja.

Saya sudah melaksanakan dengan benar? Mengapa neraca saya menjadi tidak balance sehabis membayar PPh Pasal 29? Di mana letak salahnya?

Sudah benar? oh ya? Kalau jurnal dan alurnya sudah benar mustahil tidak balance bukan?, okay mari kita cari sama-sama dimana letak masalahnya…..

Alur dan Jurnal PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29

Contoh Kasus:

PPh Badan PT. Royal Bali Cemerlang yaitu sebagai berikut :

Tahun Takwim 2005 = Rp 3,000,000,- (Lun-Sum 2006 = 3,000,000/12=250,000)

Tahun Takwim 2006 = Rp 3,600,000,- (Lun-Sum 2007 = 3,000,000/12=300,000)

Sehingga di tahun 2007, setiap tanggal 09 bookkeeper PT. Royal Bali Cemerlang menjurnal pengeluaran tersebut menyerupai dibawah ini:

Jurnal PPh Pasal 25 masa January dan February 2007:

[Debit]. Uang Muka PPh = Rp 250,000

[Credit]. Kas (Petty Cash) = Rp 250,000

Jurnal PPh Pasal 25 masa March s/d. December 2007:

[Debit]. Uang Muka PPh = Rp 300,000

[Credit]. Kas (Petty Cash) = Rp 300,000

Mengapa berbeda antara January February dengan March December?

Karena PPh Pasal 29 Tahun 2006 gres dibayarkan tanggal 20 March 2007, sehingga bulan January dan February 2007 masih menggunakan lun-sum Tahun 2006 yang dihitung menurut PPh Badan Tahun 2005. Cukup terang kan? (jika belum jelas, silahkan ulangi baca pelan-pelan saya yakin anda mengerti).

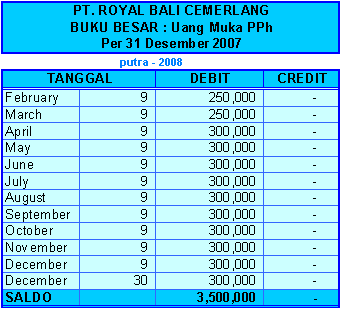

Jika diringkas Daftar PPh Pasal 25 PT. Royal Bali Cemerlang Tahun 2007 menjadi sebagai berikut:

Sehingga di selesai tahun, BUKU BESAR: “Uang Muka PPh” akan menyerupai dibawah ini:

Sedangkan BUKU BESAR: “Petty Cash” menyerupai dibawah ini:

Nantinya, pada penutupan buku 31 Desember 2007, “Uang Muka (PPh Pasal 25)” akan masuk ke Neraca di sisi “Aktiva” pada kelompok “Aktiva Lancar” yang akan menjadi penyeimbang “Petty Cash” yang berkurang sejumlah yang sama yaitu Rp 3,500,000.

Catatan: (Penting!)

Jika anda perhatikan kedua buku besar diatas, pencatatan dimulai dari tanggal 09 February 2007. dan di bulan Desember 2007 ada pembayaran PPh Pasal 25 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 09 Desember dan 30 Desember 2007.

Mengapa?

Di sini lah kuncinya! Tetapi pertanyaan mengapanya akan saya jawab nanti secara khusus ;-)

Pada tanggal 31 December 2007, Laporan Laba/Rugi PT. Royal Bali cemerlang untuk periode 01 Januari s/d. 31 December 2007, membukukan laba Fiskal sebesar Rp 45,000,000 sehingga PPh Badannya menjadi: 10% x Rp 45,000,000 = Rp 4,500,000.

Jurnalnya:

[Debit]. PPh Badan = Rp 4,500,000

[Credit]. Utang PPh Badan = Rp 4,500,000

Catatan: PPh Badan (yang disisi debit) akan masuk ke Laporan Laba/Rugi dan akan menjadi faktor pengurang Laba, dan Utang PPh Badan yang di sisi credit akan masuk ke neraca di sisi “Pasiva” pada kelompok “Liabilities (Kewajiban)”.

Pada tanggal 19 Maret 2008, PT. Royal Bali Cemerlang menyetorkan PPh Pasal 29 ke kas negara melalui bank persepsi sebesar Rp 1,000,000 saja yang dihitung dengan cara:

PPh Pasal 29 = PPh Badan – Uang Muka PPh (pasal 25)

PPh Pasal 29 = Rp 4,500,000 – Rp 3,500,000 = Rp 1,000,000

Dan atas pembayaran tersebut dicatat:

[Debit]. Utang PPh Badan = Rp 4,500,000

[Credit]. Uang Muka PPh (Pasal 25) = Rp 3,500,000,-

[Credit]. Cash = Rp 1,000,000

Jurnal di atas akan:

(-). Menghapus Utang PPh Badan (yang kelihatan pada Neraca 31 Desember 2007).

(-). Menghapus Uang Muka PPh Badan (Pasal 25)

(-). Mengurangi Kas perusahaan pada bulan Maret 2008 sebesar Rp 1,000,000

Selanjutnya, Lun-sum (PPh Pasal 25) PT. Royal Bali Cemerlang untuk tahun 2008 yaitu sebesar: Rp 4,500,000/12 = Rp 375,000,- berlaku mulai masa bulan Maret yang akan dibayarkan bulan April 2008.

Menjawab pertanyaan “mengapa pencatatan Uang Muka (PPh Pasal 25) dimulai pada tanggal 09 february 2007, dan Pada Bulan Desember dilakukan pembayaran uang muka (PPh Pasal 25) dilakukan duakali?”

Kebanyakan dari kita (termasuk saya dahulu di awal-awal kerja saya) selalu mengikuti arus, yaitu membayarkan pajak menjelang selesai batas waktu (tanggal 09 bulan berikutnya). Misalnya: untuk Uang Muka Pasal 25 (Lun-Sum) bulan January dibayarkan tanggal 09 February dan seterusnya.

Sebenarnya itu tidak masalah, hanya saja menjadi problem ketika itu dilakukan di bulan Desember. Mengapa?

Karena 31 Desember yaitu penutupan buku, jikalau PPh Pasal 25 untuk bulan December 2007 gres kita bayarkan tanggal 09 January 2008, maka Total Uang Muka PPh Pasal 25 yang kita bayarkan untuk tahun 2007 hanya sebanyak 11 (sebelas) kali, sehingga kas yang keluar hanya sebanyak Rp 3,200,000 dengan rincian:

09 February + 09 March 2007 = Rp 250,000 x 2 = Rp 500,000

09 April 09 Desember 2007 = Rp 300,000 x 9 = Rp 2,700,000

------------------------------------------------------------------

Total = Rp 3,200,000

==============================================

Sehingga di penutupan buku di neraca akan muncul:

Uang Muka PPh (Pasal 25) = Rp 3,200,000,- dan di rekening kas akan berkurang sebesar Rp 3,200,000 juga. Okay, Neraca Komersial sudah dalam kondisi balance, sampai...................

Pada tanggal 19 March 2008 (sesuai dengan referensi kasus) pada ketika membayarkan PPh Badan sebesar Rp 1,000,000 dijurnal:

[Debit]. PPh Badan Terhutang = Rp 4,500,000

[Credit]. Uang Muka PPh (Pasal 25) = Rp 3,500,000

[Credit]. Cash = Rp 1,000,000,-

Dengan jurnal di atas, terang neraca tidak akan balance, Uang Muka PPh di neraca 31 Desember 2007 yang hanya Rp 3,200,000 anda hapuskan dengan jurnal sebesar Rp 3,500,000. terang akan menyisakan saldo minus sebesar Rp 300,000,-

Bagaimana jikalau pada ketika pembayaran PPh Pasal 29, Uang Muka PPh (Pasal 25) dicatat di sisi credit sebesar Rp 3,200,000 saja?

Boleh saja, tetapi resiko-nya anda harus membayar (mengeluarkan cash) sebesar Rp 1,300,000,- sebab Utang PPh Badannya Rp 4,500,000. Apakah anda mau membayar lebih sementara bukti SSP anda menunjukkan bahwa anda telah membayar PPh Pasal 25 secara penuh dari January s/d. December?.

Jikapun anda (perusahaan) rela membayar lebih, saya sarankan: jangan lakukan itu, sebab jikalau anda lakukan itu, pada catatan di kantor pajak nantinya anda akan kelihatan lebih bayar (anda tahu resikonya lebih bayar bukan?), Lunsump Desember akan tetap menjadi pengurang PPh Pasal 29 meskipun anda gres bayarkan di bulan January, (anda tahu resikonya lebih bayar bukan?) category periksa!.

Lalu bagaimana caranya supaya tidak terjadi menyerupai itu?

Lakukan menyerupai apa yang saya lakukan: Bayar Lun-Sump (PPh Pasal 25) bulan December anda pada bulan December juga (paling lambat 30 December), jangan hingga jatuh ke bulan (tahun) berikutnya. Dan jangan lupa Lun-sump Desember sudah anda bayar di bulan Desember, sehingga di bulan January anda tidak perlu membayar PPh Pasal 25 lagi, SSP PPh Pasal 25 untuk Desember yang anda setorkan tanggal 30 Desember setorkan ke kantor pajak SSP-nya pada bulan January (antara tanggal 01 s/d. 09), sehingga di pembukuan anda transaksi tercatat tanggal 30 Desember, tetapi di kantor pajak anda tetap kelihatan membayar di bulan January.